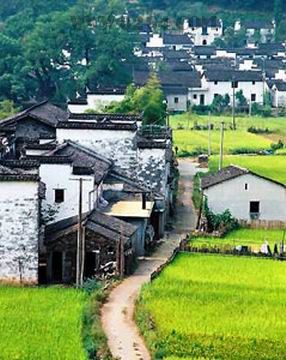

婺源,所到之处,皆为风景。走在这里面,仿佛走进久违的历史风尘中,仿佛走进一幅舒展绵延的山水画卷中。山边道旁,总在不经意中,一处年久的残壁断亘,一段弯曲的青石驿道,一棵苍老的名木古树,一口青苔漫布的水泉深井,伴随着一个美丽的传说和一个动人的故事。

婺源文化习俗

1、 婺源的风俗习惯、房屋建筑、饮食居住和徽州其他各县大体相同。

2、 婺源在文化上和徽州其他各县一样,属徽文化的组成部分。宋代宣和三年,朝廷改歙州为徽州,辖歙县、绩溪、休宁、黟县、祁门、婺源六县。

3、 徽文化的形成,主要得力于外来移民,这些移民来源于为躲避战乱而迁徙来到徽州的难民,也包括在这里做官或喜爱这里山水的人。外来移民带来了比山外居民更为丰富的儒家文化,更为先进的文明。徽文化正是以历史上的古徽州府为核心,并扩展辐射到其他地区富有特色的文化积淀和文化现象。

4、 徽文化既是地域文化、移民文化、儒家文化,又反映着中华儒家文化的特性,具有典型性和标本价值。

5、 徽文化是中国传统文化的重要组成部分。它沿袭了中原文化的精髓,成长鼎盛于明清,延绵古今,影响播散于海内外,在一定历史时期内具有主流文化特征,对研究和弘扬中国传统文化具有重要意义。

6、 徽州山多田少,随着人员的增加,生活需求和实际满足之间的矛盾越来越突出,于是在南宋之后,徽州人逐爨痂戡秫渐外出经商。外出经商的徽州人凭借文化优势,迅速致富,并逐渐发展成著名商帮。徽州商人将经商利润的一部分用来作为继续经营的资本,另一部分带回徽州,用来购田地、建造房屋,注重教育,培养子弟读书做官。有了雄厚的经济基础,使各种文化要素较之其他地区得到了更好的发展,从而使徽文化走向了繁荣和辉煌。

7、 徽州有着大量的物质文化遗存,许多古村落和古建筑保存完好,成为中国古代文化直观的标本,不仅是旅游和经济资源,而且也能让人从中领略到中华民族的灿烂文明。

婺源礼仪习俗

1、 自古以来,婺源就是礼仪之邦,民风俭朴,讲究坐不争上,食不争多,行不争先的“三不”礼节;与人交往,诚售为上;与人交谈,书往往来,对人尊呼,对已谦称;入私塾学馆,尊师为父。

2、 对长辈按辈份称呼,平辈间称哥称嫂或直呼其名。对店主称老板、老板嫂(娘),对雇员、工匠称师傅。对有学识的人称先生。对老人称婆称公。邻里之间,有带小孩名称呼某家爸、某家*的。本县民间,向来聚族而居。族人人相见按字辈称呼,虽年高而辈分低者,仍称哥道弟,平辈之间直呼乳名。已婚妇女对男家长辈或平辈,随子女称呼,如夫兄称伯,夫弟称叔,夫嫂称伯母,夫弟称叔母;对丈夫父母称公婆;对丈夫叔伯夫妇及祖辈称叔公、叔婆、伯公、伯婆,太公、太婆。亲族以外冠以对方男子名讳,老者呼某某公,某某婆,中年者呼某伯、某伯母,某叔、某婶。家长对孩子自幼教会称呼。

3、 旧时,祭祖、敬神、拜年、祝寿、新婚拜堂、幼辈拜会长辈、下级拜会上级均行跪拜礼。平辈相见,男子以节班县礴抱拳作揖为礼,女搭手躬腰道“福”。来客要请坐、奉茶、敬烟。为到家中的客人斟茶不能满,而酒是要斟满的,有“浅茶满酒”或“七分茶八分酒”之说。乡间待客更为热情,多以煮荷包蛋或以鸡蛋煮面条招待。客人进餐,小孩不得入座挟菜。给客人端茶、送饭须双手捧献。客人告辞须加挽留,告别时须送客出门,并招呼“慢走”、“有空来嬉”。路遇外乡熟人,要招呼回家吃饭。

在婺源一定要记住的事

1、婺源多属山区,早晚温差较大,特别是春秋两季,记得适当多带衣物,最好带上雨具。2、如果有住宿农家的准备,最好自备睡袋。住老乡家,一天食宿15~20元即可。3、拍摄婺源风光的最佳季节一般是在3月下旬和11月下旬。4、当地人很淳朴,也不拒绝拍摄,如答应给他们寄照片,事后一定要兑现。5、《婺源行走歌诀》:看山走东不走西,看水走北不走南。投宿城外不住内,乘车赶早不宜迟。